La Alhambra y el proyecto ATRIO: PUERTA NUEVA

La Alhambra. La Alhambra es nuestra seña de identidad mundial. Nuestro «skyline» reconocible desde cualquier punto de la ciudad. Siempre imponente y soberbia. Llena de belleza y misterio. Pero a veces su conjunto monumetal nos ensombrece, nos conforma y a pesar de que es amada por los granadinos, muy pocos son los que conocen su trascendencia, provecho y repercusión. En la parte Este del espacio se proyectó un lugar de acceso, confort, acogida, recepción e información para los visitantes a la ciudadela, Proyecto Atrio. Un punto previo internacional que hiciera la función de gran puerta de entrada, de Puerta Nueva. Proyecto Atrio Este proyecto ganado en Concurso Internacional de Ideas por el arquitecto portugués Alvaro Siza Vieira y el granadino Juan Domingos Santos, está expuesto en la cripta del Palacio de Carlos V desde el 9 de febrero hasta el 19 de abril para quien esté interesado en conocer y profundizar sobre el tema que está, por otro lado, siento tan polémico a nivel político. Cuando nos acercamos hasta el proyecto en dibujos y maquetas no nos extraña esa visión sobria y austera de volúmenes insertados en el paisaje. Grandes cuerpos que no sobresalen en demasía de la cota de la calle pero que tienen perspectiva desde diversos puntos del monumento. Siza y Santos plantéan, a modo de puzzle, dos módulos diferentes. En diferente cota apoyándose en el terreno y haciéndolos partícipes de la topografía propia del lugar. Distribución. El primero de ellos, y que está por encima del otro, es una U donde se disponen los distintos patios de acceso que reunirán al público ofreciéndoles los primeros servicios. Sus muros son ciegos, apenas sin vanos, limpios; sus caminos interiores son espacios amplios, sus pasillos son «calles» en recodo y sus escaleras, mecánicas, están ubicadas en los muros laterales internos. La filosofía es por tanto de influencia árabe pero llevada a la contemporaneidad. En la gran explanada y plataforma mirador a la Alhambra de agua y jardín, estará dispuesta la cafetería-restaurante, es un espacio limpio. El otro módulo, cuyo protagonista será el impluvium, colocado a modo de estanque, nos traslada al patio de los Arrayanes del propio monumento. En esta ocasión, dicho volúmen gana espacio al terreno metiéndose, literalemente, en él teniendo la cota por debajo del nivel de la calle. Este segundo espacio será la zona interior pública y privada en la que se ubicarán las distinas salas como: la de reuniones, los espacios de descanso, parte de la cafeteria, la librería, la tienda, la zona de tickets, los aseos, los despachos privados, las cocinas que tienen acceso directo al aparcamiento… En esta ocasión la luz será cenital volviendo, a nuestro recuerdo, la Alhambra y se une a él en altitud y conexión. Atrio de la Alhambra. El proyecto Atrio, denominado por los arquitectos Puerta Nueva pero conocido por el nombre del concurso: Atrio de la Alhambra, es una vuelta al edificio nazarí pero sin sobresalir en importancia. El uso de las masas en conexión aparentemente sin sentido, los accesos interiores laberínticos, el uso estrecho de las escaleras, los muros exteriores limpios. Al igual que la importancia del agua, de la perspectiva, de las pendientes… son conceptos llevados al extremo en esta idea que debe mantener la unión entre ella, el monumento y la ciudad. La Alhambra es Granada y Granada es la Alhambra. Fundirlas es una obligación que nos compete a todos. El visitante debe entender que una no es nada sin la otra y vicerversa. Que ambas son únicas en su belleza pero entendidas en su contexto y no de manera aislada, es la única forma de comprender también su grandeza. Los granadinos debemos ser los mejores embajadores de nuestra ciudad y el conocer nuestro patrimonio se convierte en nuestra obligación.

La vida en los conventos. Granada y las órdenes mendicantes.

La vida en los conventos. Nuestras visitas se basan, sobre todo, en conocer, a través de los testimonios conventuales que nos dejaron. Y la vida en los conventos interna de las órdenes mendicantes que surgieron a lo largo de la Edad Media, especialmente las fundaciones granadinas. Órdenes regulares que a partir del siglo XV, y con la llegada a la ciudad, su estilo de vida cambió convirtiéndose en órdenes más cómodas, flexibles… perdiendo, muchas de ellas, sus valores de antaño. Esta pérdida de la regla y adaptación a las urbes crearon un cisma insalvable entre algunas de las congregaciones que establecieron una separación entre la órdenes «calzadas» y las «descalzas»; pues aunque, entre otros aspectos, se imponía la pobreza estricta, tanto individual como común, pronto la acomodación se impuso y en el caso de la orden descalza agustina, denominada como orden Recoleta, los conventos no se conformaron con poseer huertas anexas sino que ampliaron sus haciendas agropecuarias para su sostenimiento más allá de sus lindes. En Granada la orden agustina tuvo espacios rurales en Monachil aunque durante el primer tercio del s. XVIII, sus ingresos no fueron suficientes para mantener a la comunidad y a duras penas cubrían lo ordinario. Los conventos. Cuando entramos a un convento, o a un antiguo convento, es fundamental conocer algo de la orden que vamos a visitar para entender la disposición de los espacios así como la iconografía que nos vamos a encontrar a nuestro paso, profundizando en la vida interna de la provincia para interpretar ese patrimonio que tenemos delante nuestra. Esa vida comunitaria se basa en dos pilares fundamentales: oración y estudio. La oración. La oración era casi contínua y tenía, y tiene, el objetivo de que el fraile o la monja no se dejara llevar por los pecados y deseos mundanos. Irrumpiendo su pensamiento con una pequeña o larga oración que cortaba esa reflexión y evitaba males mayores. Era el centro de la vida de un convento. En la congregacion agustina recoleta, por ejemplo, el primer acto del día eran los maitines y las laudes a media noche. A las cinco de la mañana o a las seis (horario de verano o de invierno), comenzaban las horas menores con la prima y la tercia primero y con la sexta y la nona después. Entre medias de estas horas se celebraban las «misas privadas». La oración de la tarde se repartía entre las vísperas, al mediodía y la oración mental que era a media tarde. Las completas terminaban con la tarde noche. Alrededor de seis horas al día lo pasaban rezando aunque luego había excepciones. Pues los lectores o predicadores estaban exentos de algunos de estos actos litúrgicos. La hora de rezar maitines suponía una carga por lo que cayó en desuso durante el s. XVIII siendo obligada su oración sólo en las casas de observancia. De modo que en el convento masculino recoleto de Granada (Nuestra Señora del Loreto), hoy desaparecido, se rezaban maitines a media noche. Hoy podemos conocer la vida en los conventos, parte de su historia y profundizar en la segunda orden, la femenina de las Agustinas Recoletas. En Granada en la visita a su antigua iglesia conventual. Actual iglesia parroquial de la Magdalena, que estamos realizando, aparte de las visitas al antiguo convento franciscano de Granada, Casa Grande (primera orden regular mendicante y hospitalaria fundada en 1211).

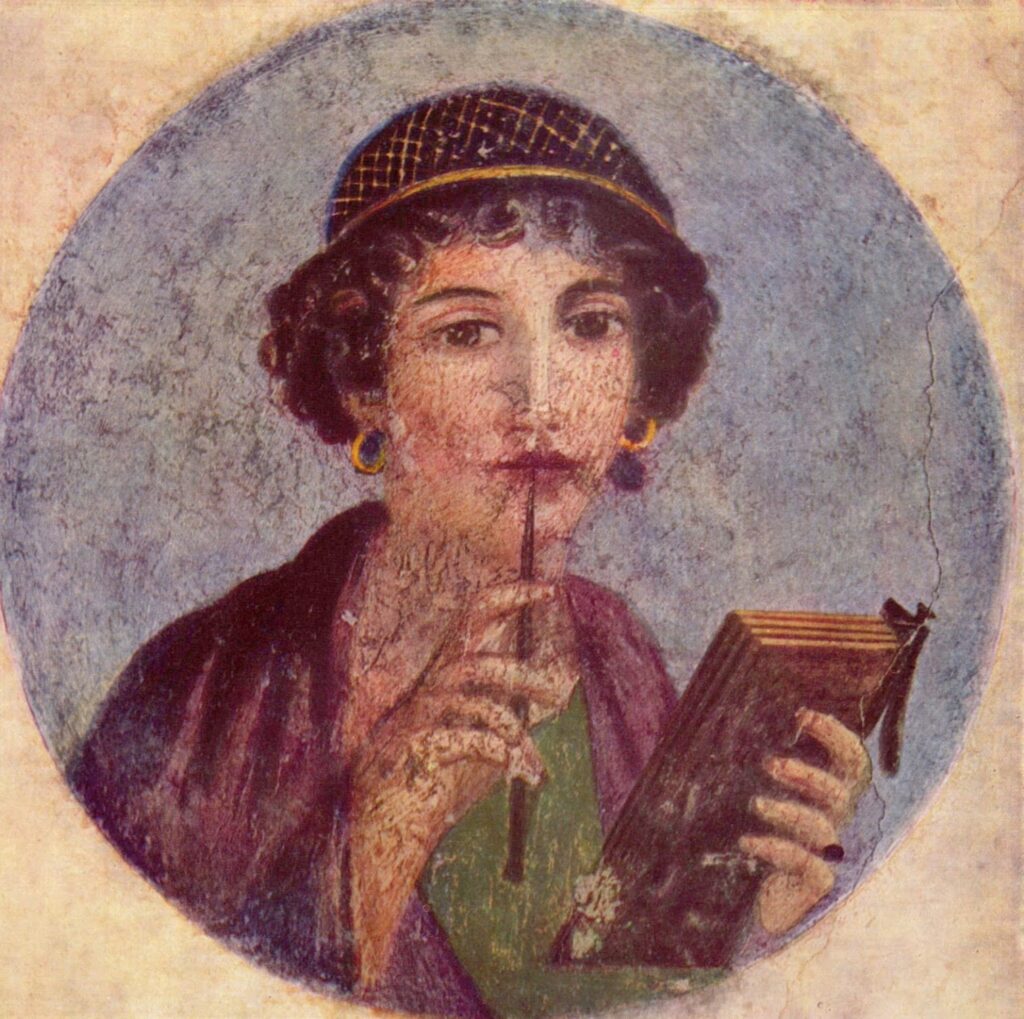

«Os aseguro que alguien se acordará de nosotras en el futuro», Safo de Lesbos, s. VI a.C.

Safo de Lesbos. «Os aseguro que alguien se acordará de nosotras en el futuro.“ «Voy a escribir la historia de las mujeres de mi país. Ellas son gente», Mariquita Sánchez de Thompson a su hija. Florencia, 1852. ¿Cuál es el papel de las mujeres artistas y creadoras a lo largo de la Historia y la Historia del Arte? Son muy pocas las que se estudian en los años de carrera y la vorágine de los cursos, la inmadurez intelectual de los estudiantes, la ausencia de investigaciones y la falta de tiempo, por parte del profesorado, para ampliar las unidades didácticas, hacen no darse cuenta de la carencia existente en este ámbito. Tan sólo nombres de mujeres aparecen como sujetos pacientes y pasivos en el campo del arte. Diosas, vírgenes, reinas, heroínas… son los sujetos contemplativos que se estudian, no a las artistas, si las había. La Historia y la Historia del Arte, así como otras disciplinas, a partir de los años 70 dejan de estar escritas solamente por hombres, que hasta hace tres siglos se consideraban como los guardianes de la cultural oficial. Palabra, la de «guardianes», utilizada en el libro de la arquitecta madrileña Carmen Espegel: Heroínas del Espacio. Las mujeres en la historia. Recuperar el papel de las mujeres a lo largo de la historia es un trabajo difícil y, en ocasiones, aventurado porque obliga a partir de fuentes muy escasas y de prejuicios científicos muy asentados, pero el compromiso de dar a conocer a las mujeres dentro del mundo del arte y no sólo como sujetos pasivos y pacientes de la acción contemporanea, es un aliciente muy estimulante que debemos atender los profesionales en este campo y transmitirlo a las generaciones actuales y a las venideras. ¿Cuántos cuadros y obras anónimas han sido creadas por ellas?, ¿cuántas veces se ve una única inicial seguida de un apellido y la mente se va a nombres masculinos?… Luchar contra algo que tenemos tan inculcado es osado pero desde aquí animo a ello. En honor a tantas y tantas mujeres trabajadoras, artistas, creadoras…: Safo de Lesbos (poetisa griega, s. VI a.C), Artemisa Gentileschi (pintora italiana, s. XVII), Sofonisba Anguissola (pintora italiana, s. XVI), Eileen Gray (arquitecta irlandesa, s. XX), Matilde Ucelay (primera arquitecta española, s. XX), Fanny Mendelssonh (compositora alemana, s. XIX), Clara Shumann (pianista alemana, s. XIX), Gloria Fuertes (escritora española, s. XX), Judith Leyster (pintora holandesa, s. XVII), Luisa Roldán (escultora española, s. XVII), Marie Curie (científica polaca, s. XIX), Isabel I de Castilla, Elisa Valero (arquitecta española, s. XXI), Charlotte Perriand (diseñadora de interiores, arquitecta francesa, s. XIX)… Tesis doctoral: Introducción. Mujeres en la arquitectura, el Caso español en las tres últimas décadas. Hontoria Puentes, María Teresa.

Nuestra cuesta con historia. La Cuesta de los Chinos y la de tantos nombres.

La conocida Cuesta de los Chinos, acceso frondoso entre la ciudadela de la Alhambra y la zona del Albaycín y el Sacromonte. Fue antaño denominada como la Cuesta del Rey Chico. Este nombre lo recibió por la leyenda de que Aixa, madre del último sultán de Granada. Boabdil, facilitó, por dicho camino, la huida a su hijo para liderar a los rebeldes que estaban en el Albaycín. Esperándolo para luchar contra su padre, el rey Muley Hacen. Con el tiempo la cuesta fue reconocida con el nombre de Cuesta de los Molinos. Por las norias de agua que aprovechaban el caudal del río Darro y las acequias que derivaban ese agua al interior de la Alhambra. A lo largo del siglo XIX y hasta finales del siglo, a la cuesta se le conocía por el nombre de Cuesta de los Muertos. Pues era paso de los cortejos fúnebres que procesionaban desde Granada hasta el antiguo cementerio en la parte alta de la colina de la Sabika. Desde finales del XIX y hasta hoy la conocemos por la anteriormente nombrada Cuesta de los Chinos cuando parte de su tramo se empedró con cantos rodados. Desde el puente del Aljibillo, desde donde se inicia el recorrido, también podemos acceder a uno de los lugares más singulares de la zona y que nos servirá para descansar y reponer fuerzas; esta es la Fuente del Avellano, que era el nombre de los intelectuales románticos que se unieron entorno al escritor Ángel Ganivet.

San Francisco de Borja

San Francisco de Borja fue un valenciano nacido de una familia noble en 1510. Su carácter piadoso quiso llevarlo a ser monje pero su familia lo mandó a trabajar a la Corte, junto al rey Carlos I de España y V del Imperio Sacro. Dedicación. Trabajó como camarero del emperador hasta la muerte de la emperatriz, Isabel de Portugal. Cuando San Francisco descubrió el cadaver de Doña Isabel en la ciudad de Granada, al parecer, junto a la cruz que hay en la Avenida de la Constitución, frente al actual Hotel Vincci donde dijo la famosa frase: «no volveré a servir a ninguna persona que se pueda morir». El emperador Carlos se encontraba fuera del país y San Francisco estaba en nuestra ciudad. Ese fue el motivo de que el ataúd de la reina viajara desde Toledo a Granada, en 1539. Confirmando, la muerte de la joven reina, el camarero del rey. A partir de ese momento y debido al shock que sufrió San Francisco, decidió alejarse de la Corte. Ingresa en la orden jesuita cuando se queda viudo. Simbología. Iconograficamente lo veremos siempre representado en la mano con una calavera. Símbolo de ese pensamiento entre lo fugaz de la vida y la llegada de la muerte. Pero existen otros símbolos iconograficos que nos ayudan a leer la obra y conocer quién es su protagonista. Símbolos, en ese caso, como el hábito o los tres capelos de cardenal a sus pies como alegoría del rechazo a la petición, por tres veces, de ser cardenal. En otras ocasiones lo vemos junto al cadaver de la reina. Estos signos, conociendo previamente la historia, nos ayudan a reconocer a los santos y a los diferentes protagonistas de un cuadro y de una escultura pudiendo leer iconografía para conocer lo que se representa. San Francisco de Borja murió como monje jesuita en 1572 y fue beatificado por el Papa Urbano VIII en 1624.

Nuestras Damas más reconocidas.

Dama de Galera La «Dama de Galera«, una escultura fenicia (s. VII-V a.C) descubierta en la antigua Tútugi, es una figurilla delicada, pequeña y maravillosa que se encuentra en el MAN, Museo Arqueológico Nacional, en Madrid. Es una fina talla de alabastro, una Dama sentada entre dos esfinges y soportando, entre sus manos, un cuenco. Las radiografías de este incensario, y que figuran junto a la escultura, fueron determinantes para dar a conocer su uso. La cabeza, hueca, tiene un conducto por el que se ponían los diversos aceites esenciales que al ser apretados por un gorro, hoy desaparecido, iban saliendo sus vapores y aromas por los pequeños orificios de sus pechos hasta llegar a la vasija de sus manos. Se dice que es la representación de la Diosa fenicia Astarté, diosa del amor,la vida y la fecundidad. Sus rasgos son eclécticos, pues nos recuerdan a las esculturas sentadas egipcias y tiene un carácter mesopotámico importante. Dama de Baza Nuestra Dama por excelencia, la «Dama de Baza» (s. IV a.C), descubierta por Francisco Presedo en 1971 como casi todos los descubrimientos arqueológicos, por casualidad. La niña que iba con él halló,mientras jugaba en la antigua Basti, la cara de una mujer entre las rocas. ¡¡Una virgen!!, parece que fueron sus palabras. Presedo que fue al encuentro no quiso, al principio, dar la noticia para evitar curiosos y excavó hasta dar con casi la totalidad de esta fosa de 1’80 cm. de alto. Una gran dama sedente de piedra caliza y policromada encontrada en la necrópolis ibera de esta antiquísima ciudad. En su mano lleva un pajarito, símbolo del alma del guerrero que seguramente, se enterraría. Este alma protegido por la diosa puede ser origen de nuestro Espíritu Santo y es que no debemos de olvidar, que la representación en sarcófagos de pájaros estaba ya en época paleocristiana y no es hasta el siglo III, cuando esa imagen se utilizó en la iconografía del Bautismo de Cristo como símbolo del Espíritu Santo. La talla se encuentra hueca, como puede verse en la fotografía lateral. Esa concavidad era el espacio en el que vaso funerario se depositaría. Las falcatas o armas de acero de origen íbero, fueron halladas en el mismo lugar. Estas espadas, rotas a la muerte del soldado y enterradas con ellos como símbolo de virilidad y exclusividad. Las hebillas y las joyas fundidas y ese cobre, oro o acero, depositado en cuencos y escudillas. Dama de Elche Imposible no recordar junto a nuestra Granadinas damas la de nuestro cercano pueblo, la «Dama de Elche», talla íbera del siglo V a.C. Fotografías: María Teresa Hontoria.

La gran mentira sobre el Palacio de Carlos V

Siempre se ha dicho que el Palacio de Carlos V en la Alhambra fue una construcción que derribó, en 1526, maravillosos Palacios Nazarís. El famoso arquitecto, pintor, escultor de su tiempo, Pedro Machuca, que trabajó en Roma con Bramante y Miguel Ángel. Diseñó un edificio prototípico del clasicismo renacentista de los siglos XV y XV, utilizando como materiales la piedra y el mármol. Las obras comenzaron en 1527 y se prolongaron por más de siglo y medio, por lo que ni el arquitecto llegó a verlas concluidas, ni el emperador disfrutó de una estancia en sus instalaciones. Sin embargo, los sucesivos arquitectos que se hicieron cargo de la obra respetaron con bastante fidelidad el esquema original propuesto por Machuca. Pero si nos fijamos en las maquetas de bronce que el Patronato de la Alhambra y el Generalife ha hecho y que están ubicadas en la entrada de los tickets al recinto, vemos que el espacio de dicho palacio renacentista, enclavado en la parte posterior del Palacio de Arrayanes, fue una explanada sin construcciones algunas y que su forma circular se asemejó a la propia del palacio de Machuca. En cambio situémonos a la puerta que sube actualmente a dicha explanada y que es camino de taxis. Se observará que durante el recorrido, sí había antaño pequeñas casas propias de las personas que vivían en la ciudadela y destruidas para hacer la carretera actual de acceso. Casas que, seguramente, no como el Palacio de Carlos V, carecían de valor histórico y obra necesaria para una mejor llegada al monumento. Tres son las maquetas en bronce muy interesantes para ser estudiadas. Invito a su observación.

Virgen Inmaculadista o Virgen madre de Dios. Los Dogmas de la Virgen.

Los Dogmas de la Virgen. Virgen sobre un triunfo. Alonso de Mena, s.XVII. Sacromonte, Granada. Anterior a la obra del mismo autor que hay en los jardines del Triunfo. En esta ocasión es una virgen con un niño sobre un triunfo decorado por una guirnalda de granadas. Nos recuerda a la iconografía de la Virgen del Pilar. Se puede admirar frente a las Santas Cuevas del Sacromonte, lugar en el que aparecieron los huesos de San Cecilio y sus acompañantes, todos discípulos de Santiago el Mayor en su peregrinación con la palabra de Dios hasta el fin del mundo (según conocemos de la tradición cristiana). Virgen, madre de Dios, es la primera advocación Cristiana que aparecerá como Dogma desde el año 431 con el Concilio de Éfeso. La representación de Virgen como madre de Dios era sencilla y así se ha hecho en multitud de ocasiones a lo largo de la historia del arte. Una mujer humilde en algunas situaciones y en otras, cargada de joyas y oranmentos pero siempre con su hijo en brazos. Theotocos, en griego: Theo, Dios / Toco, mujer embarazada. Virgen, embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Dogma aprobado en Letrán en el año 649. Su figura, anterior a su aprobación oficial, es una Virgen sola. Una virgen joven y pura. Inmaculada Concepción, fue la representación más difícil de plasmar en el mundo del arte pero, y sobre todo desde el siglo XVII, la más simbolizada. Se hace Dogma de la Virgen en el año 1850 gracias al Papa Pío Nono. Su representación iconografía es hoy conocida por todos pero en el mundo del arte la pregunta fue, ¿cómo apoderarse de una idea mística en donde quede personificado la no mácula de la virgen?, ¿cómo simbolizar el no pecado de Santa Ana para encarnar que la Virgen naciera sin mancha?. Cuestión de fe en la idea religiosa pero cuestión ardua en su representación artística. Finalmente se opta por personificar este pensamiento en una Virgen joven, llena de sol, con el astro de la noche a sus pies, en posición orante, con mirada perdida, con un grupo de ángeles y querubines que la portan al cielo, vestida de pureza y gloria en el blanco de su túnica y en el azul de su manto. Asunción de María, último de los Dogmas aunque también escenificado por grandes artistas a lo largo de la historia. Se aprueba por el Papa Pío XII en 1950. Es el momento en el que la Virgen asciende a los cielos después de su dormición, pues se dice que la María no murió, sino que quedó dormida. Los apostoles a sus pies y un coro celestial infinito la llevan hasta manos de Dios pintado en los cuadros como en dos escenas. Cielo y tierra en el mismo espacio pero no unidos. No debemos confundirlo con la Ascensión que es la misma representación pero la de Jesuscristo. A veces nos encontramos una única representación pero con dos connotaciones distintas, ¿una Virgen con alegorías inmaculadistas o una Inmaculada con su hijo en brazos?, ¿la Asunción de María con vinculos de Inmaculada o una Inmaculada con un matiz de su subida a los cielos?… Ambas en todos los casos, una doble enseñanza en una misma figura. Los Dogmas de la Virgen. (Ejemplo claro en la representación de la Virgen que hay en el retablo de la Cartuja de Granada)

El Camino de la Cruz. Una historia del Sacromonte.

Cristo Crucificado, Pedro de Mena, S. XVII. Una historia del Sacromonte. La cruz de la ermita del Santo Sepulcro. Última etapa de los momentos vividos por Jesús desde que fue apresado hasta su muerte en el Monte Calvario. Crucifixión y Sepultura, hechos narrados en los evangelios y la última estación de la Vía Dolorosa. Este lugar representó el final del recorrido de la procesión del Vía Crucis, tan querida por los franciscanos, y que se celebró en la ciudad de Granada durante los siglos XVII y XVIII cuyo recorrido salía desde Plaza Nueva hasta terminar aquí, en el Sacromonte. Según la historia del Sacromonte. Desde el principio del camino y hasta la capilla del Santo Sepulcro, se extendió el famoso Vía Crucis, hecho en 1633 por franciscanos terciarios. Fueron costeadas cada una las cruces que señalaban sus estaciones por distintos personajes de Granada, como el primer Abad del Sacromonte D. Pedro de Ávila, el Canónigo D. Francisco Barahona o el Marqués de Estepa entre otros. De este Vía Crucis no se conservan más que algunos vestigios, como la cruz que existió, de la que permanece únicamente el pedestal y parte de su larguero. Dado que su crucero le fue arrancado hace pocos años. También se mantiene el pequeño altarillo con el rostro del Ecce Homo que hay en la curva de puente Quebrada, en el que permanentemente lucen mariposas de aceite y una pequeña cruz, que era la penúltima de las estaciones. Esta cartela (1673) da testimonio hoy de que a lo largo de esos siglos, el sacristán, que cuidaba la ermita, ofrecía «agua milagrosa de la samaritana». Los vecinos de Granada peregrinaban hasta aqui para beber de su pozo. Un lugar tan enigmático como El Sacromonte de Granada, que aún guarda entre sus cuestas las leyendas e historias de antaño.

El significado de un nombre: El nombre de la Rosa.

Se celebra en Granada, en este fin de semana (19, 20 de Dic., 2014) la obra teatral de la novela de Umberto Eco, El nombre de la Rosa. Temática. Todos conocemos bien su temática pero, ¿conocemos el significado del título de la novela que ha sido tantas veces representada en el teatro y en el cine?. Umberto Eco se inspiró en dos obras clásicas y por consecuente en sus personajes. Desgranemos las musas de Eco. Por un lado tenemos al detective inglés por excelencia del s. XIX, Sherlock Holmes. Una novela detestivesca como es El nombre de la Rosa no podía tener mejor antecedente y Umberto Eco así lo sabía por lo que crea dos personajes al estilo de Holmes y Watson que son, Guillermo de Baskerville y Adso de Melk, su novicio. Pero el gran escritor no se conforma en confrontar a estos dos personajes, sino que al protagonista lo apellida con el nombre de una de las mejores novelas de la serie del escocés Conan Doyle, el creador de Sherlock, El Sabueso de Baskerville. Umberto Eco. Eco, como gran lector de la literatura clásica, también se inspira en la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Cuando en la segunda escena del segundo acto, Julieta le pide a Romeo que se despoje de su apellido que tanta mala carga les lleva para el amor y dice: Julieta: Acaso no eres tú mi enemigo. Es el nombre de Montesco, que llevas. ¿Y qué quiere decir Montesco? No es pie, ni mano, ni brazo, ni rostro, ni fragmento de la naturaleza humana. ¿Por qué no tomas otro nombre? La rosa no dejaría de ser rosa, tampoco dejaría de esparcir su aroma, aunque se llamara de otra manera. Asimismo mi adorado Romeo, pese a que tuviera otro nombre, conservaría todas las buenas cualidades de su alma, que no las tiene por herencia. Deja tu nombre, Romeo, y a cambio de tu nombre que no es cosa esencial, toma toda mi alma. ¿Es posible que el amor del novicio hacia la mujer prostituta de la obra y quemada por hereje en la hoguera sea la esencia de la obra?. Recordemos que al final de la misma Asdo dice a su vejez que la cara que más se le aparece en sueños es la de aquella chica. De la que se enamoró sin conocer su nombre. ¿Tan importante es el nombre?, ¿Jesús dejó de ser aquel hombre pobre que peregrinaba con la palabra de Dios a pesar de toda la carga literaria que ha ido acumulando con el tiempo?… La discusión que se produce en la obra entre Vaticano y Franciscanos sobre la pobreza que debe seguir el cristiano era sólo banalidad. Con las que a Jesús se le fue cargando. Y ahí dejo otra cuestión, ¿el nombre de Guillermo pudo ser inspirado también por el nombre de William?. El nombre de la Rosa, una obra con mucho más allá de lo que se ve.