Cinco armas del Ejército de Tierra español. Blasones del acuartelamiento de San Francisco, Capitanía General.

INFANTERÍA La Reina de las Batallas. Es el arma que lleva el peso del combate y sus hombres, los más numerosos del ejército. Se diferencian en dos: 1.-pesada, mecanizada o acorazada y 2.-ligera: el combate a pie. Su emblema es la trompa o cornetín que es el instrumento que reunía a la tropa, principalmente, el arcabuz, una de las primeras armas de fuego que existieron y la espada que desde la Antiguedad, dotó al infante del ataque y de su defensa. El color rojo del emblema representa la sangre derramada de sus hombres en la batalla. La patrona del Ejercito de Tierra: La Inmaculada Concepción. CABALLERÍA Es el Arma de Reconocimiento, los ojos del mando. Su objetivo, primero a caballo y ahora en vehículos blindados y carros de combate, es el de romper el dispositivo de defensa de la infantería enemiga. Su emblema son los sables que representan a la caballería ligera; antes eran los caballos más rápidos, ahora se trata de los vehículos blindados ligeros, y las lanzas que representan a la pesada o lenta y son los que realizan el choque. Ahora se trata de los carros dotados de cañón. Su color es el azul, que al parecer, simboliza el color del cielo desde donde bajó Santiago Matamoros para ayudar a los cristianos en su lucha contra el enemigo. Su patrón: Santiago. ARTILLERÍA Es el Arma de Fuego. Las armas de larga distancia. En su emblema aparecen los cañones símbolo del fuego potente y los proyectiles o bolaños que son la munición. El color rojo vuelve a llevarnos al símbolo de la sangre y el negro representa la pólvora. Su patrona: Santa Bárbara. INGENIEROS Es el Arma del Trabajo. Actualmente, y desde 1995, dentro del mismo emblema hay dos grupos. En el primero de ellos se diferencian a los zapadores y a los pontoneros. El primero de ellos son los militares que construyen las trincheras, las fortificaciones, las alambradas… el segundo son los que reparan y mantienen los puentes, tanto los propios como los del enemigo en caso necesario. Desde 1995 con la aparición del teléfono, la radio, el teletipo… aparece una quinta arma: TRANSMISIONES. En éste caso, ambas tienen como emblema la torre de un castillo y el color morado propio del sufrimiento que conlleva el trabajo duro que es el facilitar o eliminar los obstáculos que se oponen al avance de sus compañeros. Su patrón: San Fernando. El símbolo del Ejercito de Tierra, MADOC (Mando de Adiestramiento y Doctrina). La flor de Lis sobre fondo azul (azur) con bordura roja (gul) es decorada con siete estrellas de cuatro puntas y coronada por Corona Real. La flor del Lis, representa la Doctrina y la Enseñanza. El color Azur, la Justicia y la Lealtad. La bordura Gul significa Autoridad y las estrellas que la rodean son las siete funciones de este Organismo que surge en 1997 como apoyo a la fuerza y son: Orgánica, Materiales, Instrucción, Adiestramiento, Evaluación, Investigación y Análisis.

La orden franciscana. San Francisco de Asís.

San Francisco de Asís (ppo., S. XIII), Doménico Theotocopoulus El Greco, hacia 1600, Hospital de Tavera, Toledo. Su nombre de pila era Juan, Giovanni en italiano. Desde pequeño su padre le apodaba con el sobrenombre de Franchesco (Francisco en español). Y finalmente conocido como San Francisco de Asís. Provenía de una familia adinerada de Asís, comerciantes de tela que viajaban sobre todo a Francia para la venta y compra de mercancía. En uno de los conflictos que Asís tenía contra el Imperio Sacro, Francisco abandonó el campo de batalla una noche donde había escuchado la afirmación de volver a su pueblo. Volvió, inmerso ya, en sus pensamientos de ayudar al enfermo, dejar su vida de caballero y entregársela a Dios. Después de varios enfrentamientos con su familia y ayudar a la reconstrucción de la Ermita de San Damián, Francisco, junto a un pequeño grupo, fundó la primera orden que lleva su nombre y oficialmente gracias a una bula otorgada por el papa Inocencia III en el año 1211. A partir de ahí esta orden, de origen monacal, fue, será y es una de las más importantes y antiguas de Europa. En España, personajes como Cisneros, Isabel I de Castilla, Antonio de Rojas o nuestro granadino Fray Leopoldo fueron curas y seglares de esta Orden. En el S. XV la orden se volvió conventual y comenzó a disgregarse hasta que el Papa León XIII les obligó a reunificarse en el S. XIX. Actualmente son los denominados OFM (Orden de Frailes Menores) y los Capuchinos. Su escudo, éste, y las cinco llagas de Cristo, nos recuerda al capítulo del milagro que San Francisco tuvo cuando rezando en la iglesia de San Damián le pidió a Cristo paceder sus estigmas. Cristo, con el brazo desnudo, lo bajó del madero para unirse con el brazo del Santo, que aparece con el brazo vestido por el hábito. En el milagro, el estigma de la mano de Jesús se pasa a la mano de S. Francisco y entre ellos la Cruz que desprende rayos de luz porque Dios, encarnado en su hijo Jesús, es la luz del mundo. Así aparecerá el San Francisco de Asís representado en la iconografía cristiana desde entonces; con su hábito de estameña gris, el escapulario, su escudo y la Tau como símbolo de la Cruz.

María Zambrano

La ensayista María Zambrano, malagueña y discípula del filósofo Ortega y Gasset, nacida en Vélez-Málaga el 22 de abril de 1904. Fue pensadora, filósofa y ensayista. Su extensa obra no fue reconocida en España hasta el último cuarto del siglo XX, después de un largo exilio. Recibió los máximos galardones que se entregan en nuestro país. Fue Premio Príncipe de Asturias en 1981 y Premio Cervantes en 1988. Murió en Madrid el 6 de febrero de 1991. Su pensamiento, vinculado a las corrientes vitalistas del siglo XX, giró en torno a la búsqueda de principios morales y formas de conducta que fueran aplicables a los problemas cotidianos. Su preocupación mística, la forma de abordar los conflictos éticos, y el estudio de la interrelación entre realidad y verdad, reclamaban la necesidad de un profundo diálogo entre el ser y su entorno. Para ella, era preciso establecer tres modos de razonamiento: el cotidiano, el mediador y el poético. Desde este último se aproximó a lo sagrado, el lugar donde se encuentra la explicación de lo trascendente, la lógica del misterio. Estuvo en Granada unos años viviendo y estudiando. Su primo, farmacéutico granadino, construyó la famosa Farmacia Zambrano la cual está ubicada en la calle Reyes Católicos de nuestra ciudad. Las estanterías originales son de nogal y el lienzo del techo tiene la representación de la propia María Zambrano en la alegoría femenina que representa a la Farmacia. Muchos creen de manera errónea que la pintura del techo es un fresco pero se trata, en realidad, de un lienzo pegado.

La estrella de David, la estrella de la sabiduría.

La estrella de David, hoy conocida como símbolo de los judíos, tiene su origen en el profeta y rey David. Su lectura simbólica antigua, significa SABIDURÍA y aparece en muchos lugares donde se imparte enseñanza o formación. El nombre David en hebreo antiguo (durante la época del rey David) está compuesto por tres letras «Dalet», «Vav» y «Dalet». La letra Dalet en el hebreo antiguo es un triángulo. El rey David utilizó la estrella de seis puntas a manera de firma (los dos triángulos de su nombre). La letra central «Vav» significa seis – La estrella de seis puntas. Las seis puntas simbolizan que Dios reina en el universo y nos protege desde las seis direcciones: norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. El rey David utilizó este símbolo sobre su escudo en el campo de batalla como símbolo de Dios. En Granada se puede observar desde en los libros plúmbeos, en la abadía del Sacromonte, hasta en la portada del Colegio Máximo de Cartuja, antiguo colegio jesuita. En este lugar, la estrella aparece en la reja de la portada neomudéjar del colegio y dentro de ella una cruz latina llevándonos a leer que se trataba de un centro donde se impartía sabiduría cristiana. La estrella de David, su lectura actual, y a veces errónea, pertenece a la Edad Contemporánea. Como homenaje a los judios asesinados a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, el estado de Israel adopta este símbolo añadiéndolo a su bandera. Hitler detuvo a unos profesores de origen judio en Praga, todos ellos llevaban esta figura y este rasgo común sirvió para identificarlos desde entonces.

La «cilla» como lugar de almacenamiento cartujo.

Los cartujos denominaban cilla o silla al lugar de almacenamiento de víveres. En Andalucía se suele usar el término silla, pero su nombre castellano es cilla. Deriva del latín cella que significa habitación cerrada, almacén, lugar en el que yace un ser vivo… de la cual también derivan palabras castellanas como celda y célula. Este lugar, en el Monasterio de la Cartuja de Granada, se encontraba bajo la escalera de la entrada y bajo la propia iglesia. De ahí que la escalera principal se encuentre en alto. En los antiguos monasterios benedictinos se situaba en la panda (galería) occidental del claustro, llamada por este motivo panda de la cilla. En los monasterios cistercienses, la cilla no daba directamente a la panda, sino que se interponía el corredor de conversos. Era una estancia de planta rectangular, generalmente con dos alturas y con ventanas en sus muros este y oeste. A veces, se disponía una puerta amplia para pasar carros con las provisiones. Solía estar abovedada y en la mayoría de los casos, se construía con dos naves divididas por columnas. En el piso bajo, normalmente dividido por tabiques, se almacenaban las frutas y cereales, así como la bodega del monasterio. Era un lugar muy protegido y cuidado por los hermanos legos de la comunidad, estando al frente de la misma un cillero o cillerero. No sólo existían en los monasterios. También había cillas públicas.

El diafragma de Sánchez Cotán.

Sánchez Cotán. La parte de la arquitectura que separa los espacios de una iglesia monacal, se llama diafragma. Este, concretamente, tiene dos lienzos del cartujo y pintor Sánchez Cotán que son una auténtica maravilla. Es una puerta realizada en taracea con dos lienzos de muro en madera policromada y muy decorada. Divide los espacios entre los monjes y los legos. Su umbral se cerraba en función de las necesidades y se oficiaba misa para el pueblo sin el requisito de abrir toda la puerta. Los cuerpos se separan en la tierra pero son unidos en el cielo, de ahí que las bóvedas del techo sea contínuas y exactas hasta llegar al presbiterio. El lenguaje iconográfico y simbólico es un discurso teológico de primera magnitud. Saber leerlo para comprender la profundidad de la iglesia. ¿Por qué la vida cartuja es tan austera y sobria y sus iglesias tan ricamente decoradas?… Sánchez Cotán fue un pintor español, discípulo de Blas de Prado e influido por algunos artistas que trabajaron en El Escorial, como Luca Cambiaso o Juan Fernández Navarrete. Trabajó en Toledo, donde contó con una importante clientela, hasta que en 1603 decidió ingresar como hermano lego en la Cartuja, una de las órdenes religiosas de más estricta observancia. Estableciéndose en Granada hasta su fallecimiento el 8 de septiembre de 1627, fiesta de la Natividad de la Virgen. El mismo día que según subrayaba Antonio Palomino, había profesado como cartujo en 1604. El grueso de su obra lo constituyen las pinturas de asunto religioso, destacando las muy numerosas que realizó para su cartuja de Granada. Cultivó también el retrato y el paisaje, pero es célebre por sus bodegones.

Monasterio de los Jerónimos

Monasterio de los Jerónimos ¡¿Lo reconoces?! Seguro que sí pero… ¡¿Lo conoces?! ¿Sabes su nombre real? Su historia, la lectura iconográfica de su retablo, su arte… Todo un mundo en pleno centro de la ciudad. Su nombre Monaterio de la Inmaculada Concepción. A ella se le dedica el retablo. La portada de acceso al claustro no es del Monaterio sino que perteneció al antiguo convento de la Merced, actual cuartel militar del MADOC. Portada barroca dedicada también a la Inmaculada. Este monasterio se crea en la ciudad de Santa Fe bajo patronazgo de los Reyes Católicos en el año 1492, trasladándose luego a la capital, al solar que actualmente ocupa el Hospital de San Juan de Dios, para trasladarse definitivamente a los terrenos que se cree que pertenecían al último monarca nazarí, Boabdil. Comenzadas las obras bajo la estética gótica habitual en las obras patrocinadas por los monarcas, pronto se cambia a los nuevos modelos renacentistas, al hacerse cargo de su coste la Duquesa de Sessa, doña. María de Manrique, quien pidió a cambio la Capilla Mayor de la Iglesia para enterramiento suyo y de su marido don Gonzalo Fernández de Córdoba, El Gran Capitán. El conjunto del Monasterio se levanta durante el siglo XVI y consta de Iglesia y dos claustros, alrededor de los cuales se distribuyen las diversas dependencias. Para la realización de esta magna obra se aunaron los esfuerzos de un grupo de grandes artistas, entre los que destacan principalmente Jacobo Florentino, Diego de Siloé, Pedro de Orea, Martín de Navarrete o Lázaro de Velasco, siendo las pinturas murales obra del siglo XVIII. En 1525 se establece el patronato y pronto se comienzan las obras por Jacobo Florentino, prestigioso arquitecto, escultor y pintor italiano que llega a Granada en 1520.

La Cartuja de Granada

¿De dónde viene la palabra Cartuja? ¿Sabías que el 1º asentamiento de este Monasterio (zona actual del Colegio Máximo de la Cartuja) lo fundó el Gran Capitán para ser su lugar de enterramiento? ¿Conoces el motivo del porqué fueron los primeros lugares en desamortizar? ¿Sabes cuáles son los niveles espirituales que se hayan dentro de la iglesia? La Cartuja es reconocida por todos pero una gran desconocida para muchos. Incluso su orden, su historia, su simbología, su sentido… está mucho más allá de lo que se ve. El Cuerpo Místico de Cristo representado en su monasterio. Se alza la Cartuja de Granada sobre los cerros de Aynadamar, lugar por el que los musulmanes sintieron un gran aprecio, lleno de hermosas huertas y jardines regados por las aguas provenientes de Alfacar. Allí instalaron los musulmanes sus fincas de recreo, donde celebraban espléndidos banquetes. Según L. Mármol el término Aynadamar significa Fuente de Lágrimas y hace referencia a la acequia del mismo nombre que por allí pasa, trayendo sus aguas del vecino pueblo de Alfacar y abasteciendo después parte del barrio del Albayzín. Actualmente el entorno ha cambiado radicalmente por los edificios universitarios y viviendas que se han levantado a su alrededor. La iglesia (s. XVI) tiene tres puertas de acceso, una para los fieles y las otras dos que, comunicando con el claustrillo, fueron para los monjes y los legos. La situada en los pies tiene una sencilla portada de estilo neoclásico es de arco de medio punto, enmarcado por columnas jónicas, y sobre el entablamento una hornacina con la imagen de San Bruno. Acércate a mirar con otros ojos. Acércate a GranadaSingular.

Antiguo palacio del infante

El antiguo palacio del infante estaba fuera de los palacios nazarís de la Alhambra pero en el mismo recinto de la ciudadela. Con la conquista de Granada por Isabel y Fernando, este lugar fue convertido en el primer convento franciscano, denominado años más tarde como Casa Chica. Fue el primer lugar de enterramiento de la reina Isabel antes de ser trasladada a su actual tumba, la Capilla Real. Actualmente es el Parador Nacional de San Francisco. ¿Sabes toda la historia que este lugar encierra? El palacio del infante fue levantado bajo el mandato de Mohammed III a comienzos del siglo XIV, aunque fue reformado a mediados del mismo siglo bajo los reinados de Yusuf I y Mohammed V. Este antiguo palacio perteneció a un noble o príncipe nazarí cuyo nombre se desconoce y ocupaba la zona este de la medina de la Alhambra, al final de la Calle Real. Rodeado de vastos jardines organizados en bancales, descendían hacia el foso de la muralla norte (donde se encuentra la Torre de la Cautiva y Torre de las Infantas), conviviendo suntuosidad palaciega con el aire rústico de la huerta nazarí. En aquellos tiempos existían dos albercas que guardaban el agua que surtían las dependencias palaciegas; una de ellas aún se conserva y continúa en uso, mientras que la otra desapareció al transformarse el palacio en convento. El mirador estuvo tapiado cuando sirvió de altar y desde él se domina el Generalife (Yannat al’arif) y los jardines de alrededor. Esta sala cuadrada disponía de alhanías o alcobas (palabra que proviene de al-qubba) en sus extremos, cubiertas por techos de casetones renacentistas del siglo XVI. Bajo el suelo de la alcoba de la izquierda se hallaron los restos de una antigua letrina nazarí.

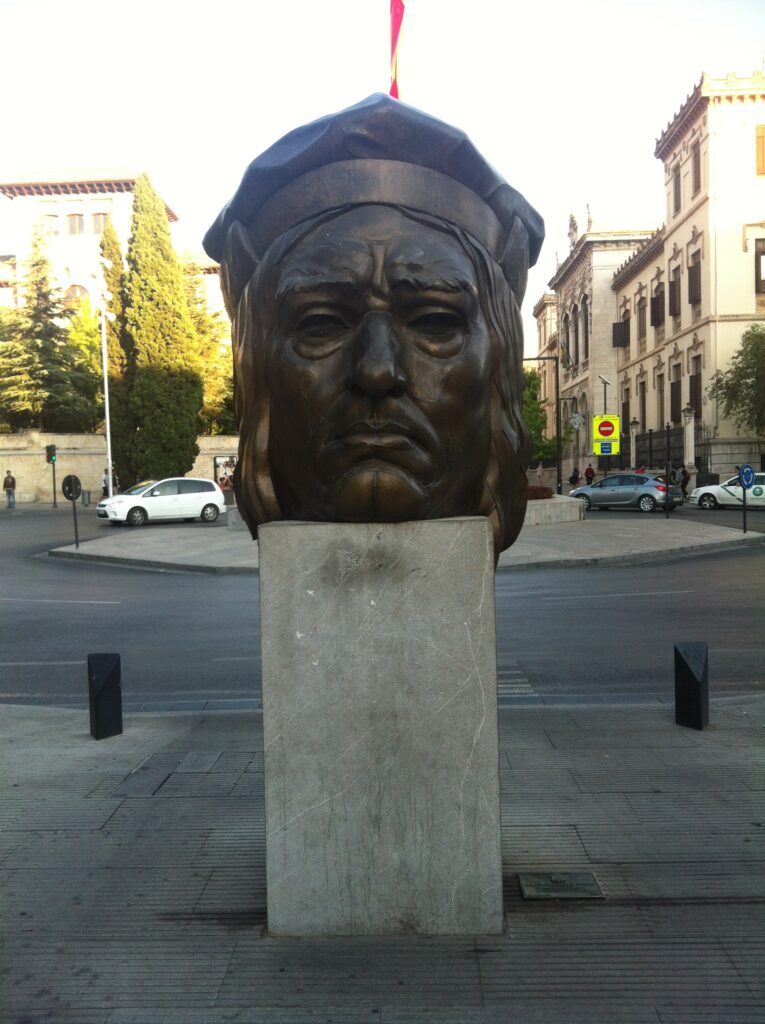

Los Témez y los Fernández de Córdoba

Gonzalo (Témez) Fernández de Córdoba, El Gran Capitán. ¿Sabías que los Fernández de Córdoba originariamente se apellidaban Témez? Esta familia provenía de Palencia y ayudaron a Fernando III «El Santo» en la conquista de la ciudad. De ahí que cambiaran sus apellidos. Fernández por el monarca y de Córdoba por su establecimiento en la tierra conquistada. Descendientes del Gran Capitán. Los éxitos militares del Gran Capitán han difuminado la importancia y prestigio que en la España de los siglos XV y XVI tuvo el linaje de los Fernández de Córdoba, familia de la nobleza andaluza que llegó a poseer más de cien mayorazgos y otros tantos títulos nobiliarios y grandezas del Reino. Matrimonio y descendencia son los aspectos menos conocidos en la vida del militar más prestigioso del reinado de los Reyes Católicos. Tal es así, que incluso determinadas biografías lo presentan como viudo y sin descendencia, dedicándose al oficio militar desde ese momento. Por el contrario la realidad es bien distinta, de su segundo matrimonio con doña María Manrique nacieron dos hijas, una de ellas emparentó con la Casa de Cabra cuyos descendientes han llegado a nuestros días. Don Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, casó en dos ocasiones, del primer matrimonio con su prima Isabel de Montemayor se tienen escasas noticias, al fallecer ella a poco de celebrarse. Estuvo casado en segundas nupcias con doña María Manrique de Figueroa y Mendoza. Hija tercera de don Fadrique Manrique de Castilla, Señor de las Villas del Hito, Baños, Quintanilla y otros estados. Alcalde Mayor, Alguacil Mayor y Alcaide perpetuo de Écija, Comendador de Azuaga de la Orden de Santiago, hijo de don Pedro Manrique, Adelantado de León, y de doña Leonor de Castilla, hija del Duque de Benavente, bastardo del Rey don Enrique I.